残暴敌机撕裂河山,可文人的风骨从未碾碎——幽暗岩洞中,昏黄油灯下,文化抗战的旗帜在石缝间重新扬起。虚拟人物任素宁的日记载满不屈,电视剧《阵地》让我们真切见证,那废墟中挺立的坚韧与血性,至今滚烫人心!

任素宁的《阵地》日记(6)

9月29日 阴

今天的天色像被硝烟浸透的宣纸,灰得发沉。我踩着瓦砾去报馆,一路只见焦黑的屋梁斜插在断墙间,像被折断的笔。昨天桂林又被鬼子轰炸了!

报馆未能幸免,好在大家及时躲进了岩洞,都没事,今早赶紧来看看报馆还能抢救出来些什么。

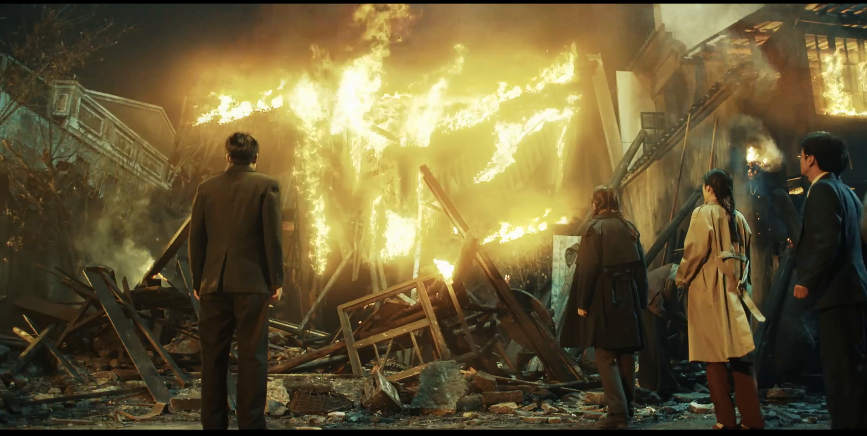

太平路12号毫无意外成了废墟,还燃着火,噼里啪啦地烧着我们熟悉的物件。印刷机成了扭曲的铁尸,排字架倾覆,铅字散了一地。夏衍先生站在废墟里,双手攥拳,指节发白,却一句话也没说。我知道,那沉默是无比的愤怒和痛心。

克农处长也来了,他一连串指令下来就给垂头丧气的我们吃了个定心丸,夏衍先生也给大家鼓劲:报社建筑物炸没了,我们可以再找;机器坏了,我们可以再修再买,但我们的意志,不能给日本人炸没了!

对!尽快让《救亡日报》恢复出版才是我们要做的事!

午后,我们一行人随夏衍先生出城寻新址。

东郊的溶洞冒着冷风,石壁渗水,滴答像无数细小的时钟。夏衍先生划亮火柴,火光一跳,照出洞顶倒悬的钟乳石——像无数支未写的笔悬在头上。他看了看四周,说:“这里倒是够宽敞,就在这里。”

我点头,忽然觉得黑暗里长出一点光。

更意外的是,洞深处竟有读书声传来。走进去看到二十几个学生围坐石凳,先生用炭条在简易的黑板上写着抗日救亡的诗词,粉笔灰落在他们肩头,像一场安静的雪。

沫若先生后来也悄悄站在洞口,久久不语。出洞时他低声对我说:“桂林的骨头是石灰岩做的,炸不碎。”我把这句话抄进小本子了,像抄一句诗。

夜里回报馆途中,遇见干部学校的学生,他们拦住我,说受新安旅行团影响,一百五十人要弃学从戎。为首的男学生把一张《救亡日报》副刊塞给我,指着上面我写的《南京惨案亲历记》,让我签名。我以为那些铅字原已随火化成灰,没想到早飞进他们心里。我抖着手写下:“等你们回来!”

回宿舍摊开日记,发现袖口沾着洞里的湿泥,像一枚暗色的印章。我忽然明白:报纸会消亡,铅字会成灰,但只要岩洞里还有孩子们的读书声,桂林就塌不了!我们的民族就塌不了!

承续文脉终不熄

万里中华永不亡

敬请锁定CCTV-1黄金档

电视剧《阵地》

见证文人在黑暗中擎起救亡的精神火炬!

图片:广西电视传媒发展集团有限公司

评论

共有条评论