日历翻过立秋,桂林早晚的风虽掺了丝凉意,暑气却仍像赖着不走的客人,将闷热沉甸甸裹在城市上空。周末晨练刚回到家,灵川一位老同学的电话就带着熟稔的热情传来:“回桂林了吧?来灵川看看!这儿有个农庄,保准你和叔叔喜欢!”

“灵川”二字入耳,我第一时间想起85岁的老父亲——这里是他奉献大半辈子的水利故土,退休后总念叨着要回来看看。我立刻拨通他的电话,说要去灵川农庄走走,那头的声音瞬间亮了:“好!好!我这就准备!”

挂了电话,我和夫人驱车去接父亲。刚到小区楼下,就见他早已站在树荫下等候,手里攥着智能手机,屏幕亮着相册里的拍摄教程。“都学好了!今天要多拍点!”他笑着扬了扬手机,眼角的皱纹里满是期待。上午九点,我和朋友两辆车迎着暖阳往灵川赶,一路上父亲不时举起手机,镜头追着窗外的稻田、新修的厂房,嘴里不停念叨:“以前这还是土路呢,现在变化真大!”

11点左右,车子拐进了灵川众联休闲农庄的小路,连片的绿意瞬间撞进车窗,父亲立刻举起手机,指尖微颤地对准田野按下快门。庄主老莫迎上来笑着介绍:“咱这300多亩农庄,种庄稼、养家禽,还搞农业科研,游客能采摘、孩子能研学,单位也能来团建!”父亲一边点头,一边反复调整角度对准农庄招牌:“得把字拍清楚,回去给老同事们瞧瞧。”

临近中午,太阳把空气烤得发暖,我们跟着老莫往田间走。狗尾草蔫着头,蝉鸣里裹着燥热,父亲却走得精神,手机始终握在手里——见着眼熟的野草拍,碰到田埂边的野花也拍,还点开相册用刚学会的“裁剪”功能修图,嘴角一直扬着:“你看这样是不是更整齐?”

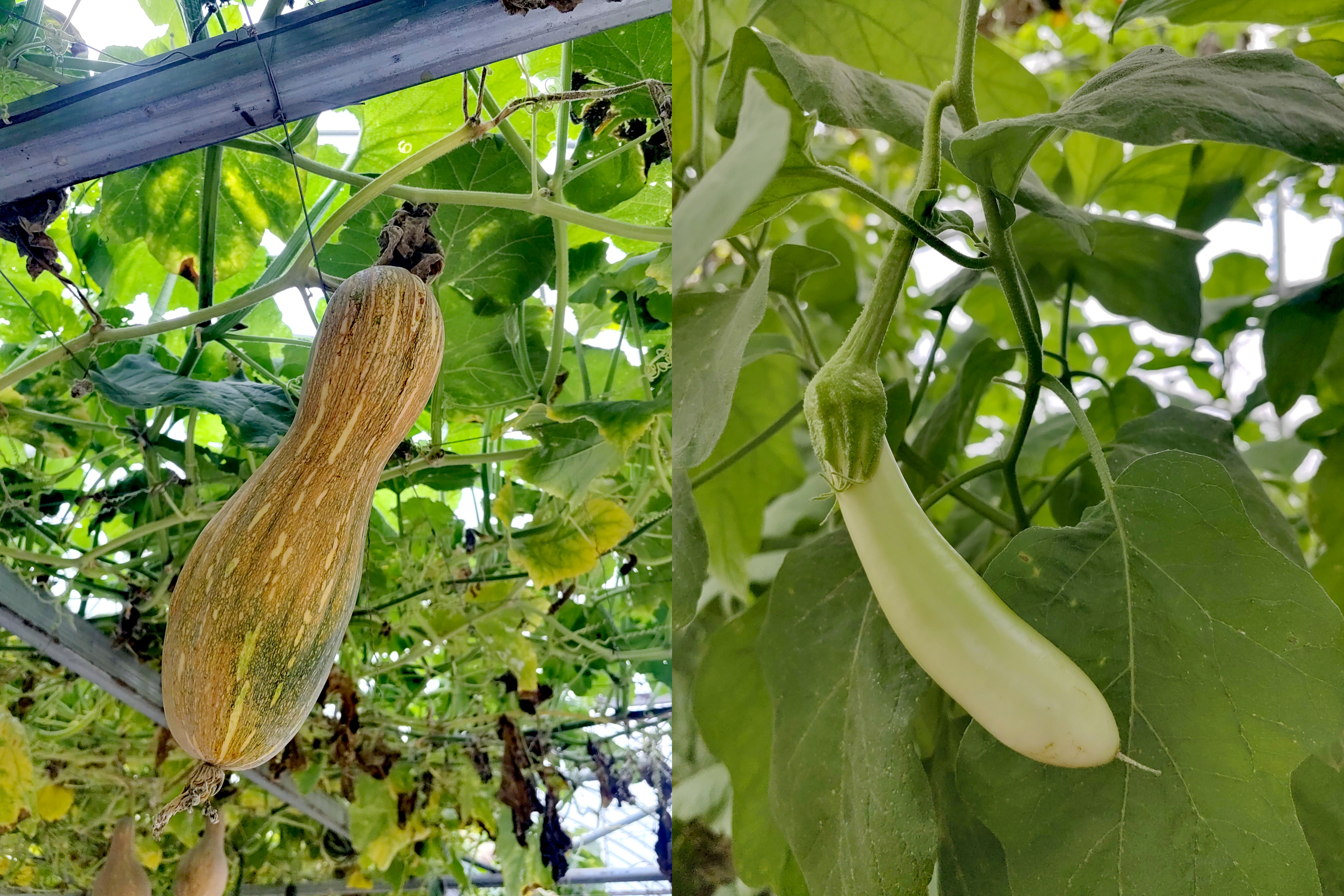

到了大棚蔬菜区,湿热气浪扑面而来,父亲的目光却被“空中蔬菜”牢牢勾住:棚顶的南瓜、冬瓜圆滚滚悬着,青的泛着瓷光,黄的像挂了串小灯笼,底下藤蔓随风轻晃。“稀奇!以前都长在地上,现在能挂这么高!”他后退两步找好角度,从不同方向拍了好几张。见着瓷白泛青的白茄子,更是凑到跟前,小心避开叶片拍纹路,放大照片细细端详:“活这么大,头回见白茄子,得好好存着。”

香瓜地里,我们照着工友教的法子,专挑发黄软乎的香瓜,父亲站在田埂上举着手机记录——拍我们弯腰找瓜的模样,拍刚剪下的黄澄澄的香瓜,还蹲下身拍沾着露水的瓜叶:“这露水清亮,拍出来好看。”他把照片递我看时,眼里满是得意。

最让人挪不开眼的是葡萄架下。阳光透过叶片的缝隙洒下来,一串串阳光玫瑰裹着层薄薄的白霜,像缀满枝头的绿宝石,凑近了还能闻到清甜的果香,连风都沾了丝甜意。“这儿好!就这儿拍!”父亲立刻让我选了处葡萄最密的地方,自己小心站在架下,一手轻轻扶着饱满的葡萄串,一手比出“耶”的手势,眼里闪着光:“快帮我拍!一定要把葡萄拍清楚!”拍完还围着架子转了两圈,镜头追着一串串葡萄拍,又点开滤镜加了“明亮”效果,笑着说:“这样看着更水灵,像能掐出汁儿似的。”

同行的朋友一家早被这满架的清甜迷住了。朋友的妻子小心托着葡萄串,朋友握着剪刀慢慢靠近果柄,女儿着串最饱满的葡萄,小声念叨:“爸爸轻点,别碰掉了。”“咔嚓”一声,葡萄串稳稳落在手里一家人立刻欢呼起来,捧着葡萄凑到鼻尖闻:“好香呀!”父亲举着手机,把这一幕完完整整拍下来,连孩子眼里的光、朋友夫妻俩脸上的笑都收进了镜头里。虽然葡萄架下闷热得让人冒汗,额角的汗顺着脸颊往下淌,但没人在意——手里攥着清甜的葡萄,眼里看着热闹的画面,连空气里都飘着开心的味道。

往农庄休息区走时,田地里几个工人正忙着浇水、剪枝、锄草,汗水滴进土里,晕开小小的湿痕。父亲停下脚步,悄悄按下快门,轻声说:“以前我在这儿搞水利,也天天在乡下跑。拍下来,留个纪念。”

休息区里,父亲拉着老莫聊灵川的旧时光,手里翻着手机照片分享:“你看这茄子、这葡萄,我刚学会编辑,颜色是不是好看多了?”老莫连连称赞,父亲笑得眼角的皱纹都舒展开了。

返程时,父亲坐在车上,手指在屏幕上慢慢划着照片,嘴里念叨着:“这串葡萄拍得最好,霜都能看见;还有大家抱葡萄的模样,真可爱。”立秋的桂林依旧闷热,可看着他眼里的笑意、手机里满屏的农庄画面,我心里满是暖意——带父亲回故地看看,用他喜欢的方式记录所见,满足他的心愿,原来这就是最实在的孝顺。此次灵川农庄之行收获不止香瓜和葡萄,更有老父亲藏在照片里的开心,有葡萄架下满溢的欢喜。这份温暖,比任何果实都要珍贵,也成了这个立秋最甜的记忆。

通讯员:张超群 (文、摄)

评论

共有条评论