一批精美的青铜器,现身茶江畔的小村庄。在它们繁缛华丽的纹饰下,杂糅来自中原、楚地、越地不同地域的青铜元素。为什么桂北的恭城会出现多元文化的青铜器?本周《广西故事》,继续走进恭城秧家,感受茶江畔的西瓯遗粹。

恭城瑶族自治县位于广西东北部,史称“茶城”。绕城而过的一泓碧水,正是桂江的第一支流——茶江。距离县城22公里的嘉会乡秧家村,通往湖南的公路贯穿其中。1971年,广西恭城嘉会公社一个生产大队在取土修路时,意外挖出了一批青铜器。经过专家清点,这批器物按照用途,分为烹饪器、酒器、乐器、兵器以及生产工具等六大类共33件。其中,一级文物有三件,二级文物十余件。

出土这样成批且完整的青铜器,在广西东北地区尚属首次。经专家研究发现,这批青铜器从形制和纹饰上,呈现出多个地域的青铜文化特征。

广西壮族自治区博物馆原馆长 蒋廷瑜

有的就代表着楚文化,比如那个大鼎(蟠虺纹铜鼎);还有像这个蛇蛙纹尊一样,它就是两种文化(楚越)的融合;还有一些的代表越文化的,比如像靴型钺、还有柱形器,北方的没有这种器物,所以它整个来说是汉越文化融合一个过程。

为什么这批恭城出土的青铜器,会杂糅融合来自中原、楚地、越地不同地域的青铜文化元素呢?

恭城,地处桂江流域,与湖南接壤,在东周时期属于楚国的疆域,也是西瓯先民的聚集地。商周时期,伴随着中原及周边地区文明进程的不断加速,广西本地的越文化受到了来自中原、楚地等地的文化影响,出现了融合不同地域元素的精美器物。

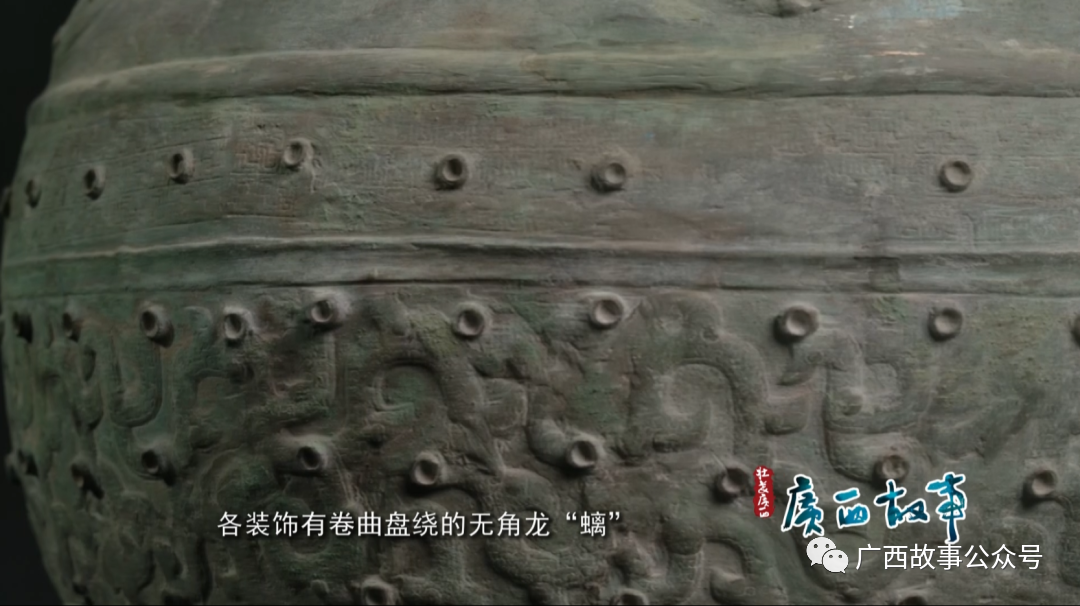

这是一件广西恭城嘉会出土的青铜盛酒器皿。器身体圆鼓腹,盖顶和腹部各装饰有卷曲盘绕的无角龙“螭”和双头蛇“虺”的浅细纹饰。为了方便手持,它的肩部装饰了两只张开大口、站立回首的老虎,因此命名为双虎耳蟠螭纹铜罍。

罍,流行于商代晚期至春秋中期,是天子和诸侯王专用的盛酒器具。《礼记·明堂位》有载,“山罍,夏后氏之尊也”。罍,作为“示身份、明贵贱”的器物,是当时统治阶级身份和地位的象征。

广西壮族自治区博物馆馆长 韦江

这一件(双虎耳蟠螭纹)铜罍在外形上看 和同时期中原地区的同类的器物基本相同 但是从它的纹饰的风格上看呢 它的蟠螭纹比较粗旷简练 而蟠虺纹呢又比较细密繁荣 都是比较典型的楚文化的特征。

那么这一件青铜器 也是千山万水来到我们广西,反映出秦代以前岭南的越人和邻近地区的这些民族以及中原地区,就已经有了比较频繁的远程的交往。

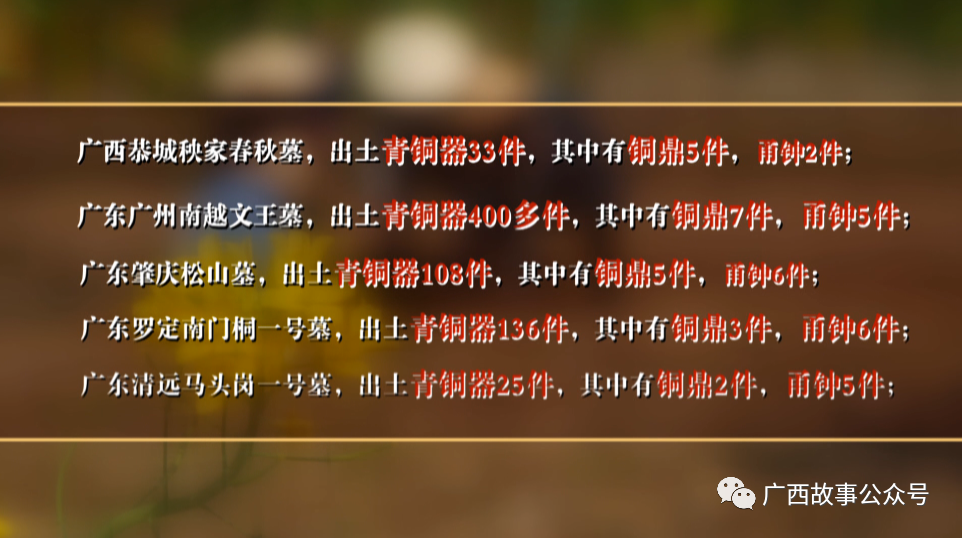

这是一件恭城嘉会出土的兽面纹铜甬钟,钟体比较轻薄,正面饰有三角蝉纹、斜角云纹、窃曲纹,且正背面各有凸枚18“枚”。经鉴定,为春秋晚期的器物。

广西壮族自治区博物馆原馆长 蒋廷瑜

我们这种甬钟 在广西来说它发现地点很有限 这么来说 到现在为止我们发现的 最西的是到田东 你到贵州云南那边没有这种钟的 广东的跟广西的都一样 应该也是岭南地区才有的 它最大的特点 都是一面有花 另外一面光素 所以我们叫做越人钟 它不像中原的钟 正反两面花纹一样 另外一个就我们的(越人)钟里面没有发现铭文 中原地区的钟大部分都是有铭文的。

青铜甬钟,是我国商周以来流行的一种打击乐器,主要供奴隶主贵族用来祭祀或宴飨使用。它们大小成编,配套使用,代表着一定的身份等级标准,几乎贯穿了整个奴隶制社会。

作为一种意识形态的文化现象,岭南地区也曾流行过青铜甬钟。当时的广西越人,在吸收了中原、楚地的文化因素后,也让本土风格的甬钟得以独立发展。

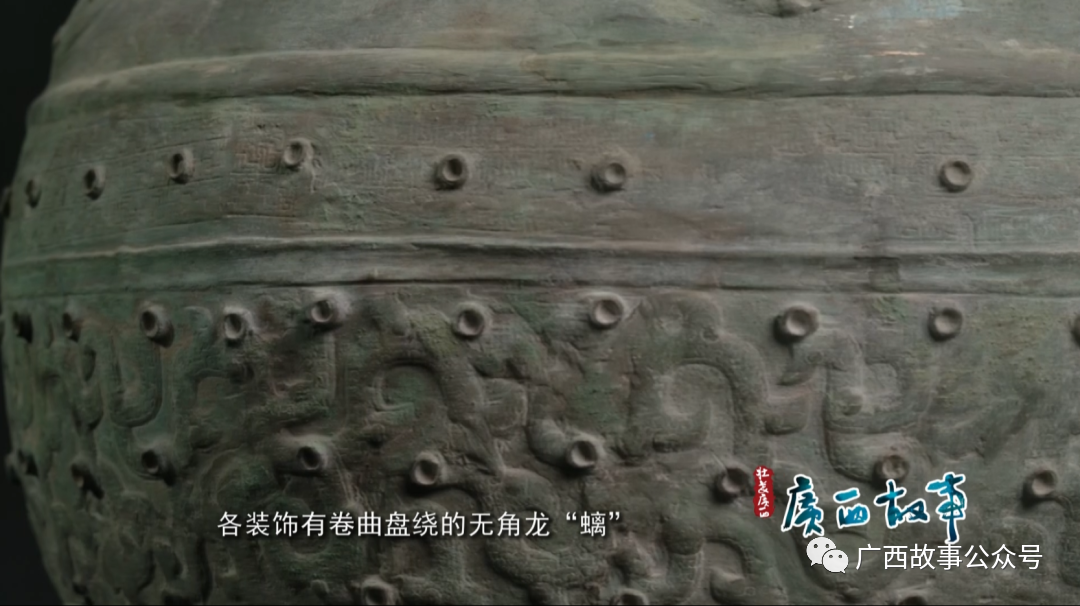

根据考古资料显示,岭南地区已发现的青铜甬钟有60多件,分布在广东广西两地,以春秋战国时期数量最多,也最有代表性。从甬钟出土情况可以看到,凡是随葬甬钟的墓葬,一般规模都比较大,随葬品比较丰富,而且大部分都有铜鼎伴出。

钟鼎之相伴存,说明这些墓主人生前过着“钟鸣鼎食”的生活。在我国奴隶制社会里,钟、鼎是代表一定等级身份的标志。这些随葬钟鼎墓葬的发现,说明岭南地区在春秋战国时期,已是阶级社会。“越人钟”应是当时奴隶制兴盛时期的产物。

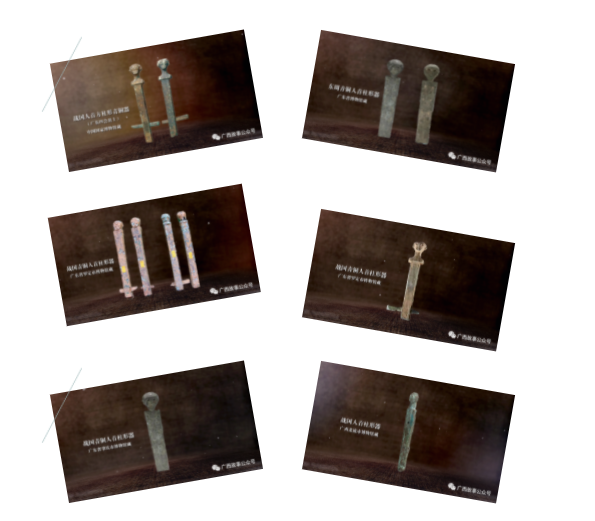

春秋战国时期的广西,由于受到中原、楚地文化的影响,恭城出土的青铜器身上,带有浓厚的中原和楚地文化色彩就不足为奇了。但在这批青铜器中,专家发现了一对形制奇特的柱状器物,目前仅在岭南地区发现。

柱状器为不等边六角柱形,器身附有一条长条形楔形栓,顶端作房屋模型,屋顶上立一只独角兽,因此命名为兽钮铜柱形器。那么,这种造型奇特的柱形器是用来做什么的呢?

广西壮族自治区博物馆原馆长 蒋廷瑜

这个柱形器刚开始发现的时候 以为是车 车上面的一种什么装饰 后来我1982年时候 我就到南丹县进行文物调查 发现古代的崖洞藏 它的棺材上有装饰的 南丹它有个习俗 就砍牛送葬 砍了以后他把那个牛头挂在这个柱子上 后来简省有的就挂一把砍牛刀 有的就挂一只牛角 这样它就形成了棺材上装饰

后来经过看了广东、广西好多个地方,出现像这种柱形器的 但是一般的别的地方战国墓发现的是个人头 而且人头 这个人装饰得很丑陋的 如果跟南丹的砍牛送葬 用牛角来装饰 它可能相同意义的话 可能古代曾经有过杀人来祭祀

根据史料记载,《墨子•鲁问》曰:“楚之南,有啖人之国。”《楚辞•招魂》曰:“魂兮归来,南方不可止些,得人肉以祀,以其骨为醢些。”《史记·孝武本纪》亦有载,“越人俗信鬼”,对死者进行祭祀要用猎获的人头。这些记载都说明,直到汉代,岭南地区的越人仍然盛行猎头之风。

这些柱形器的出现,说明部分较为发达的岭南地区,在接受中原思想的同时,并未全盘抛弃自己的习惯,仍旧要使用一些象征物来纪念自己的习俗,同时展示自己作为特权阶级的权威。

2000多年过去,被埋藏在黄土之下的恭城秧家的青铜器,依然散发着光芒。如今,它们被摆放在广西壮族自治区博物馆的显要位置,共同绘制出先秦文化在广西汇合的画卷。这些多元的青铜文化,不会随着时间的流逝消失在历史长河中,而将随着时间的沉淀愈发光彩。

更多精彩请关注

本周六(2月11日)21:20

广西卫视播出的《广西故事·恭城青铜》

来源:广西卫视

评论

共有条评论