70万年前广西就有原始人类劳作生息;公元前214年,秦始皇统一岭南,开凿灵渠,促进广西与中原经济和文化的交流;汉代,合浦成为海上丝绸之路的重要港口……悠久的历史,多元的文化交流,形成了广西绚丽多彩、独具特色的民族文化。“5·18国际博物馆日”让我们一起认识广西籍国宝,探索时间里的故事。

1、楔形双肩大石铲

1978年,南宁市隆安县乔建镇大龙潭附近建酒厂时,挖掘出231件完整石铲,有单肩、双肩、束腰等不同款式,体型大小不一,造型精美,堪称石器文化的杰作,引起考古界高度重视。这是广西独有的新石器时代文化遗存——大石铲,它是5000年前先民开拓文明的象征。

其中以一件楔形双肩大石铲最为精美,它长66.7厘米,宽27.2厘米,厚约1.9厘米,重8285克,通体打磨光滑,双肩有棱,左右对称,刃部柔和圆润,整体造型优美而庄重。现藏于广西壮族自治区博物馆。

大石铲文化,是一种岭南地区最具地域特色的新石器时代晚期文化形态,以体型硕大、棱角对称、打磨光滑的有肩石铲为文化特征,其分布地点主要集中在桂南左江、右江和邕江交汇处的三角地带,因此被称为“桂南大石铲文化”。

2、蛇蛙纹铜尊

1971年,桂林市恭城瑶族自治县加会公社一个生产大队在取土修路时,意外挖出了一批青铜器。在其中,与众不同的是这件蛇蛙纹铜尊。它器型饱满,尊口呈喇叭形,是春秋战国时期流行的样式,但铜尊的肩部和腹部各饰有四组以云雷纹为地的蛇、蛙纹,朴拙生动,精美绝伦。

蛇和蛙都是古代瓯骆民族的图腾,至今在广西天峨、南丹、东兰等壮族聚居区还会举办“蛙婆节”。壮族也流传着许多关于蛙与本民族息息相关的神话传说和歌谣,这些都是源于壮族人对蛙的图腾崇拜。铜尊的器型与中原铜尊相似,但装饰图纹却具有独特的地方色彩,表现出春秋时期中原与南方之间文化的交流与融合。

蛇蛙纹铜尊属于春秋晚期,为国家一级文物,16.2厘米,口径17厘米,足径12.2厘米。也正因其极具地方色彩的图纹和特殊的历史价值,1978年蛇蛙纹铜尊被征调到北京,1979年在原中国历史博物馆展出。现原件收藏于中国国家博物馆。

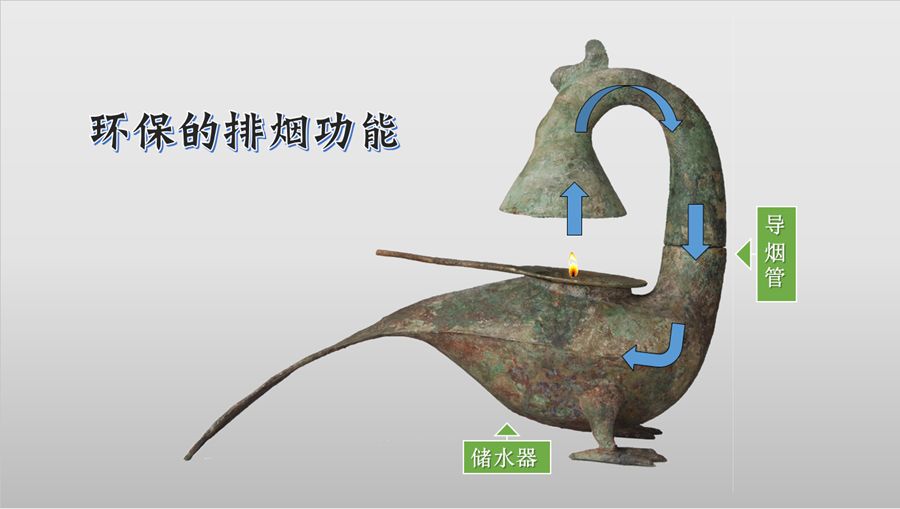

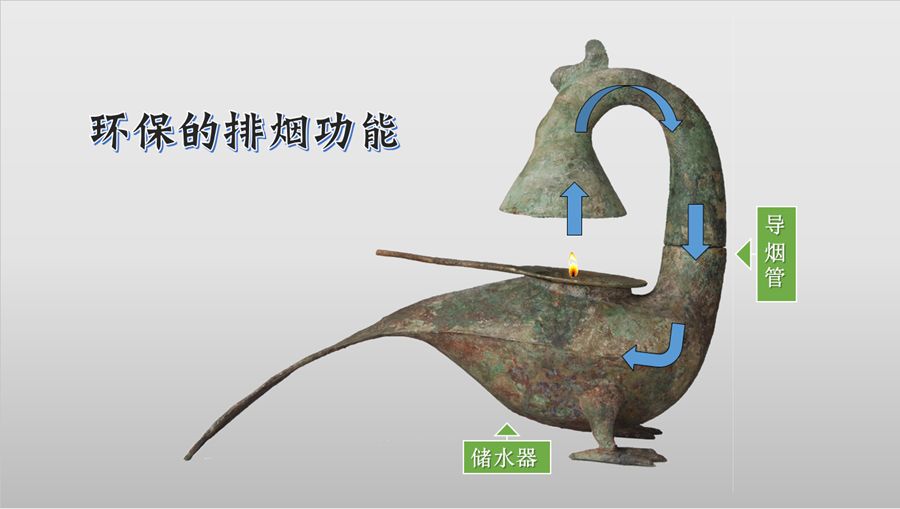

3、羽纹铜凤灯

相信大家看到广西的形象宣传片、建筑时,一定会遇到这件“有名”的文物——羽纹铜凤灯。羽纹铜凤灯不仅是广西壮族自治区博物馆馆徽的设计原型,也是南宁吴圩国际机场新航站楼“双凤还巢”的设计灵感来源,还是2017年习近平总书记到合浦汉代文化博物馆考察时欣赏的第一件文物。

羽纹铜凤灯1971年出土于北海市合浦县望牛岭1号西汉墓,通高33厘米,长42厘米,整体采用凤鸟的造型,各部位轮廓清晰,比例匀称。凤鸟顾首回望,流线型的设计使得尾部下垂及地, 与分立的双足共同保持器身的平衡。现藏于广西壮族自治区博物馆。

凤鸟背部有一个圆孔,用来放置长柄灯盏。当蜡烛燃烧的时候,油烟通过凤鸟嘴里衔着的喇叭形灯罩,进入颈管,再导入腹腔。腹腔里盛有清水,能冷却、过滤油烟,从而实现环保功能。

凤灯采用了汉代分铸法,灯盏、灯罩以及颈部、身躯分段铸造,这种设计容易拆卸,方便加水和清理烟垢,组装也十分简单。它的照明功能设计得也很科学,灯罩是反射和聚光的装置,转动它就可以有效地调节灯光照射的范围和角度,非常实用。

4、云雷纹大铜鼓

铜鼓也是广西绕不开的文化符号,今天给大家介绍广西的“铜鼓王”——云雷纹大铜鼓。

铜鼓起源于2700年前春秋早期的云南中西部,是由炊具铜釜演变而来。东汉至唐代是铜鼓发展的鼎盛时期,各类新型铜鼓异军突起。

云雷纹大铜鼓1955年出土于玉林北流市,面径165厘米,重299公斤,铸造年代大约在西汉晚期。是至今世界各地出土的各类铜鼓中面径和体型的最大者,被誉为“铜鼓王”,现藏于广西民族博物馆,是该馆“镇馆之宝”。鼓面中间的太阳纹象征着壮族先民对太阳的崇拜和大自然的敬畏。

广西铜鼓以数量最多、种类齐全、体型硕大著称。据2015年的数据统计,全国馆藏铜鼓1676面,仅广西就有772面,其中广西民族博物馆收藏了346面。

直到今天,我国南方的壮、瑶、苗、彝、水、布依等少数民族以及东南亚的克伦、克木、芒、泰等民族都还在使用铜鼓,但使用的场合、方式和文化意义各不相同。

5、罗泊湾汉墓竹笛

现藏于广西壮族自治区博物馆的罗泊湾汉墓竹笛,是迄今广西考古出土的唯一一件竹制乐器,来自两千多年前的汉代,实属罕见。

罗泊湾汉墓竹笛通长36.3厘米,外径2.2厘米,出土时呈褐色,是用一段分成两个竹节的紫竹制成。竹笛质地紧密,做工精良,整体保存甚好。这是1976年,广西贵县(今广西贵港市)化肥厂扩建厂房时,挖土方的工人在无意间掘出了金光闪耀的鎏金车马器,从而发现了“罗泊湾一号墓”的汉代古墓,并在古墓中挖掘出这把保存完好的竹笛。

对这支竹笛的研究过程也颇有曲折。现代的竹笛通常用将竹管去节中空成内膛,人们通过吹孔把气灌进笛管内,发出悦耳的声音。而罗泊湾一号墓出土的这支古笛,竹节处留有隔层,把内膛分割成互不联通的两个部分, 气息在竹笛内不能自由流动,不管从哪个部分尝试,人们都无法吹响这支古笛。考古工作人员最后只能推测,这也许并不是真正实用的乐器,只是一件吹不了的陪葬明器。这一结论被考古界引用了十几年,直到偶然的一天,广西艺术学院音乐系的卢克刚、何洪等几位教授去逛了博物馆。他们按同等尺寸仿制了竹笛后发现,罗泊湾汉墓竹笛的秘密就在于,它出土时缺少了一块小小的竹片。当这支竹笛加上竹片,气流就可以从上端的第一个孔,绕过隔层,通过竹片形成的小通道,进入下部分管腔。这个乐器的发音原理就是通过空气冲击乐器吹孔的边棱,来形成一个空气的涡流,来冲击管内的空气柱,震动发声。沉默了两千多年,竹笛再次吹响,证明了自己真正的身份。

6、鸡首壶

青瓷,是中国古代陶瓷技艺中杰作。在梧州市博物馆中,陈列着许多六朝时期的青瓷。

1958年,梧州市富民坊粮仓基建工地发现了一座古代墓葬。考古专家从损毁严重的墓室中,清理出11件陪葬品,全部都是青瓷,其中一件精致的青瓷壶,引起了专家们的注意。

青瓷壶高22.8厘米、腹径22.8厘米、底径15厘米。肩部有二桥形耳,一道凹弦纹做纹饰,短流呈鸡头形,高冠圆嘴,生动可爱。这种以鸡头为装饰的瓷器,被称为鸡首壶。

鸡首壶是南方青瓷中常见的造型,因古人认为鸡是吉祥之鸟,因而常常将鸡的形象用于各种器物中。三国东吴,到东晋,再到南朝宋、齐、梁、陈,这一段将中国南方统称为六朝的时期,也是鸡首壶最为流行的时期。

发现这件青瓷鸡首壶的富民坊一号墓墓主人生活的年代却是中国封建历史上的一段至暗时刻——“永嘉之乱”。因为战火,天下大乱,命如草芥,百姓十之仅存一二,同时引发了一场中国历史上规模空前的人口迁徙,从平头百姓,到文武商贾,甚至皇室宗亲,纷纷携家带口迁往南方,是中国历史上第一次“衣冠南渡”。富民坊一号墓的墓主人很有可能就是西晋末年南迁至此的士人之一。

在中国陶瓷历史上,器型的荣衰与时代背景的变化有着密切联系,或许正是因为在那样的乱世之中,先民才将鸡的形象赋予日常生活的器具之中,创造出鸡首壶,以此表达对安定生活的向往。到唐代,百姓安居乐业,幸福安康从乱世时的奢求,变成了盛世之下的现实,鸡首壶也逐渐淡出了历史,只留下一段关于往昔的沉默证明。

凝望每一件文物,时间仿佛定格,文明之光熠熠璀璨,流转数千年时光里,雕刻着人类共同的故事和情感。

下载“广西视听”更精彩

评论

共有条评论